A Petrobras tem neste ano uma meta diferente das habituais: reinjetar pelo menos 12 milhões de toneladas de gás carbônico (CO2) nos reservatórios de petróleo da camada pré-sal. O ideal seria bater os recordes dos anos anteriores, 13 milhões de toneladas em 2023 e 14 milhões em 2024. O esforço é único no mundo, em volume e em dificuldade — a injeção do gás ocorre a pelo menos 150 quilômetros da costa, à profundidade de 2 000 metros e mais 3 000 metros de subsolo abaixo do leito oceânico. “A estratégia foi crucial para a Petrobras viabilizar a produção de petróleo com menor emissão (de carbono) por barril produzido”, afirma a diretora de engenharia, tecnologia e inovação da companhia, Renata Baruzzi. Em escala menor, iniciativas semelhantes se multiplicam planeta afora.

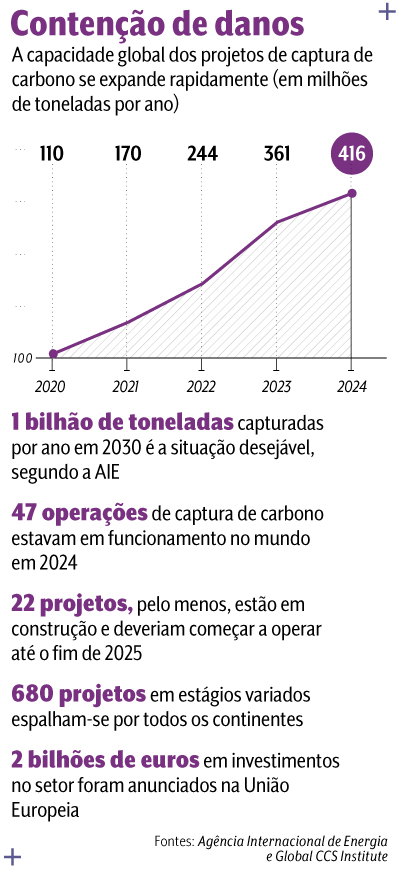

Há cerca de cinquenta projetos, já em andamento, para capturar o carbono emitido em processos industriais variados e estocá-lo de alguma forma — um conjunto de atividades abrigado na sigla CCS (captura e armazenagem de carbono). É o que já ocorre na usina de gás natural Glacier, da Advantage Energy, no Canadá, na usina de etanol da Gevo em Richardton, nos Estados Unidos, e na fábrica de cimento da China United em Qingzhou. Mais de vinte operações devem entrar em funcionamento neste ano e quase 700 seguem em estágios variados, dos estudos iniciais à construção, segundo levantamento do Global CCS Institute, com sede na Austrália. No Brasil, a FS Bioenergia aguarda autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para injetar no solo o carbono gerado na produção de etanol de milho, em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, num projeto que pode passar dos 450 milhões de reais.

Diante desse trabalho todo, é justo perguntar se não seria melhor colocar tanto dinheiro, tempo e esforço para poluir menos ou plantar mais árvores. Às contas: as operações de CCS já em funcionamento no mundo capturam juntas 50 milhões de toneladas de CO2. Somando todos os projetos, em estágios variados, inclusive os que podem nunca virar realidade, o potencial de captura no momento chega à casa dos 400 milhões de toneladas — apenas um centésimo dos 40 bilhões de toneladas que a humanidade emite atualmente (e crescendo). Mas essa não é a melhor forma de avaliar o assunto.

Em primeiro lugar, a comparação entre as diferentes frentes de trabalho não se justifica. A sobrecarga de gases de efeito estufa na atmosfera chegou a um ponto gravíssimo. Não podemos escolher entre uma iniciativa e outra. A solução precisa incluir poluir menos e também plantar florestas. Mas capturar e estocar os poluentes que iriam para a atmosfera se tornou parte necessária do esforço, para tentarmos chegar ao cenário menos ruim, em que a elevação da temperatura média do planeta até o ano 2100 ficaria abaixo de 2 graus.

Essa atividade “pode desempenhar um papel significativo na mitigação das emissões de carbono” e oferece “tecnologia-chave para descarbonizar o setor de energia no longo prazo”, na avaliação da UNFCCC (Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima). A Agência Internacional de Energia (AIE) lista outro ponto positivo da técnica: pode capturar o carbono dos setores hard to abate, difíceis de descarbonizar, aqueles em que não existe ainda tecnologia viável para substituir em grande escala combustíveis fósseis, como na produção de aço, cimento, produtos químicos e vidro e no transporte marítimo. Para cumprir seu papel — de coadjuvante — no enfrentamento da crise climática, o ideal seria a captura de carbono chegar a pelo menos 1 bilhão de toneladas por ano em 2030, pelos cálculos da AIE.

Em segundo lugar, as atividades de CCS oferecem expectativas de negócio bem concretas. Elas podem dar retorno, por diferentes caminhos. O mais simples é ajudar na extração do máximo de petróleo possível dos poços já produtivos, em vez de abrir novos. Para as petroleiras, reinjetar o carbono no subsolo é uma forma de pressionar o óleo para fora e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto ambiental de sua atividade. O segredo é fazer isso de modo que o benefício compense o custo, como vem conseguindo a Petrobras. Por isso as empresas de óleo e gás são, de longe, as maiores investidoras nos sistemas de CCS.

Outro caminho para faturar com a atividade é a geração de créditos de carbono, para atender a mercados voluntários ou obrigatórios, como o brasileiro, que deve começar a funcionar até 2030. Pelas regras, empresas que emitirem acima de certos limites precisarão comprar créditos das geradoras. Esses mercados movimentaram 1,4 bilhão de dólares em 2024, segundo a MSCI. Foi um resultado abaixo do esperado, mas a consultoria de análise financeira projeta um volume de negociações superior a 7 bilhões de dólares por ano até o fim da década.

Também há expectativas de que o carbono se torne matéria-prima. Nessas análises, a sigla do setor ganha um “U” e se torna CCUS, para lembrar que o carbono tem uso. Pode entrar na produção de materiais de construção, químicos, fertilizantes, combustíveis sintéticos e hidrogênio verde. A discussão, em vários desses casos, precisa incluir a garantia de retenção do carbono ou a necessidade de capturar repetidamente as mesmas moléculas, para que nunca cheguem à atmosfera. Em torno de cada um desses obstáculos surge um mercado inteiro de produtos e serviços.

Um dos modelos de negócio em avaliação é o de oferecimento de infraestrutura para que várias empresas de uma região possam usar um sistema comum, como se fosse uma rede de esgoto. A maior experiência em andamento no mundo é o Alberta Trunk Line System, um duto com 240 quilômetros de extensão no Canadá, atravessando uma região industrial. No Brasil, a Manacá CCS tem projeto parecido, para armazenar carbono dos clientes num hub geológico no oeste paulista. “A ideia é capturar carbono de várias usinas de bioenergia, especialmente de etanol, e conectá-lo a uma infraestrutura compartilhada de transporte e armazenamento geológico (abaixo de 2 quilômetros de profundidade)”, afirma a engenheira Nathália Weber, diretora do empreendimento, lançado pelo grupo Mandacaru Energia. “Assim, ganhamos escala e reduzimos custos.” Se funcionar, o hub vai produzir etanol limpando a atmosfera, já que o sistema retiraria carbono do ar no início do ciclo, com o cultivo da cana, e depois capturaria mais carbono no fim do ciclo, na produção do álcool. Um projeto-piloto deve começar neste ano, com o envio do carbono capturado em duas usinas de etanol para a reinjeção em dois poços de petróleo maduros da Mandacaru.

A atividade de CCUS continua a ser relativamente cara. Capturar 1 tonelada de carbono custa, em média, mais de 100 dólares (com projeções de barateamento, porém ainda lento, nos próximos anos). Por isso, há espaço de sobra para que diferentes tecnologias se apresentem ao mercado. Pelo menos 25 delas disputam espaço.

Uma delas, testada recentemente pela mineradora britânica Anglo American, foi desenvolvida pela startup brasileira DeCarb. O sistema, patenteado, captura o carbono com enzimas específicas, extraídas de resíduo biológico. “O resíduo iria para o lixo. Conseguimos a partir dele criar o nosso sistema, que nos testes na Anglo American capturou mais de 99% do carbono”, diz Paulo Pietrobon, cofundador e diretor de Projetos da DeCarb.

Outro caminho, mais radical, é a remoção direta de carbono do ar (DAC), com grandes filtros em áreas abertas. Para que o conceito funcione, é preciso remover carbono gastando um mínimo de energia. A maior usina de DAC do mundo, a Mammoth, foi inaugurada na Islândia em 2024, pela empresa suíça Climeworks. “Nossa ambição, até o fim da década, é construir uma próxima usina bem maior, mais eficiente e com perspectiva de capturar 1 milhão de toneladas de carbono”, diz o co-CEO Jan Wurzbacher a Veja Negócios. Para os críticos, trata-se de uma distração tecnológica — mas que já impressionou e conquistou clientes como Microsoft, Swarovski e H&M.

Publicado em VEJA, março de 2025, edição VEJA Negócios nº 12